Leben mit Behinderung

Eine Art Wunderkind

Alexander Greis ist querschnittgelähmt. Er kann seine Arme und Beine nicht mehr bewegen und wird künstlich beatmet. Seinen Humor und seine Lebensfreude hat er trotzdem nicht verloren.

veröffentlicht am 28.02.2017

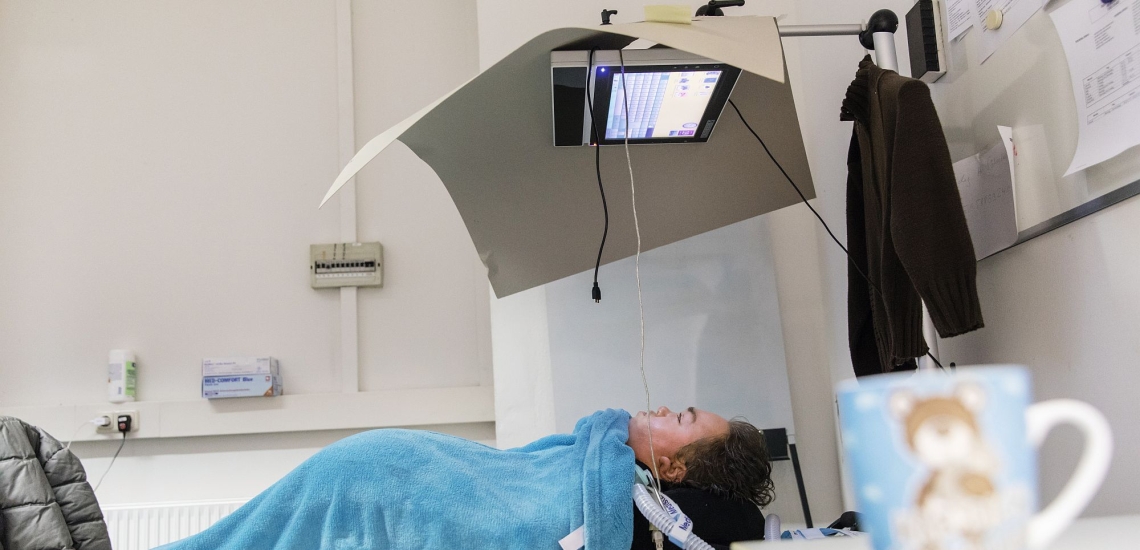

Herbst 2016, ein Montagmorgen um Viertel nach acht. Alexander Greis wird von seinem Assistenten und einem Pfleger vorsichtig vom Bett in den Rollstuhl gehoben. Sein kleiner, schwerer Körper ist bewegungslos, die Hände liegen auf dem Bauch. Der Assistent breitet eine flauschige, türkisfarbene Decke über dem 19-Jährigen aus.

Alexander: „Bin ich ganz oben?“

Assistent: „Ja.“

„Und das Kopfteil ist ganz unten?“

„Ja.“ Der Assistent ruckelt am Kopfteil.

„Ist es unten?“

„Ja.“

Alex, wie er meist genannt wird, ist auf dem Weg zur Arbeit. Er ist querschnittgelähmt, kann den Kopf nicht bewegen, nicht die Arme und Beine. Weil auch der Brustkorb gelähmt ist, wird der junge Mann künstlich beatmet. Durch eine Öffnung im Hals pumpt ein Gerät Luft durch eine Kanüle direkt in die Luftröhre.

Es klingelt, der Kleinbus ist da, der Alex zu seinem wenige Straßen entfernten Arbeitsplatz bringt. Der Assistent schaltet den am Kopfende des Bettes angebrachten Befeuchter aus und prüft, ob genügend der dünnen, steril verpackten Absaugröhrchen in der Halterung an der Rückenlehne des Rollstuhls stecken. Dann schiebt er den Rolli durch die Zimmertür zum Aufzug.

Ein fröhliches Kind

Es ist Sommer. Alex und seine Schwester Katharina toben durch den schmalen Reihenhaus-Garten. Katharina, neun Jahre, lange, blonde Haare. Alex, zwölf Jahre, ebenfalls blond, auffallend klein für sein Alter, runder Kopf, Brille. Die Geschwister spielen, johlen, necken sich. Der Junge öffnet das niedrige Gartentürchen und die beiden sausen über den Gehsteig davon. Katharina zu Fuß, Alex mit dem Roller.

Alexander Greis, geboren 1997, kam mit der Speicherkrankheit Mukopolysaccharidose Typ VI zur Welt. Wie für diese Krankheit typisch, war er kleinwüchsig und hatte Gelenkprobleme. Außerdem war seine Sehfähigkeit etwas eingeschränkt.

Aber Alex war schlau, konnte sich gut ausdrücken, hatte ein starkes Selbstbewusstsein und viel Humor. Er kam mit seinem Leben gut zurecht, die Krankheit belastete ihn kaum. Alex besuchte einen normalen Kindergarten, dann die Grund- und später die Hauptschule. In seiner Freizeit spielte er mit seiner Schwester und mit Freunden, sah fern, bastelte am Computer herum und ging ins Kino. Um seine Beweglichkeit zu fördern, war er regelmäßig bei der Krankengymnastik. Eine fast normale Kindheit.

Im Jahr 2001, Alex war zehn Jahre alt, begann er mit einer Behandlung, einer Enzymersatz-Therapie, die die Ablagerungen in den Gelenken verzögern und bewirken sollte, dass er schneller wuchs. Einmal pro Woche verbrachte er einen Nachmittag in der Kinderklinik. Der Erfolg der Therapie wurde dokumentiert, alles lief gut. Doch nach etwa drei Jahren bekam Alex Atemprobleme. Er schnaufte, musste schon nach kurzen Wegen eine Pause einlegen, saß oft nachts wach im Bett, weil er im Liegen keine Luft bekam. Die Schule erlaubte ihm, mit dem Roller über das Gelände und sogar durch das Gebäude zu fahren. Die Klinik schlug vor, ein Sauerstoffgerät anzuschaffen. Die Eltern beantragten eine Kur an der Nordsee.

Routine-Eingriff mit fatalen Folgen

Als die Beschwerden schlimmer wurden, rieten die Ärzte zu einem kleinen Eingriff. Ein Stent sollte eingesetzt werden, um die Luftröhre offenzuhalten. Durch die Therapie hatten sich die Mandeln vergrößert und so die Atemprobleme verursacht. Im Mai 2011 wurde unter Narkose das Röhrchen eingesetzt. Eigentlich ein harmloses Routineverfahren. Doch etwas ging schief. Alex bekam ein Ödem und in der Folge eine Blutvergiftung. Am Tag nach dem Eingriff konnte der 14-Jährige seine Beine nicht mehr bewegen. Mehrere Tage wurde er mit Beruhigungsmitteln sediert und künstlich beatmet. Als die Ärzte das Beatmungsgerät ausschalten und den Jungen wieder selbst atmen lassen wollten, stellten sie fest, dass auch der Brustkorb gelähmt war. Die Diagnose: hohe Querschnittlähmung.

Susanne Greis kann es bis heute nicht fassen, was damals geschehen ist. „Er ist mit Roller in die Klinik gefahren und so wieder rausgekommen“, sagt sie. „Das ist, als ob der Körper in Beton eingegossen wäre.“ Die Mutter, die unter anderem in Teilzeit als Zahnarzthelferin arbeitet, hat eine Vermutung, wie es zu der Blutvergiftung gekommen sein könnte. Immer noch wütend, aber ruhig erzählt sie, wie sie die Ärzte und Pfleger bekniet habe, ihren Jungen anders zu lagern, wie er, immer wenn die Sedierung kurz nachgelassen habe, an die Stelle im Nacken gedeutet habe, die ihm offenbar wehgetan habe, wie das Klinikpersonal sie beruhigt, mehrfach auch zurechtgewiesen habe. Und wie sie und die ganze Familie schließlich einsehen mussten: Es gibt kein Zurück.

Dezember, kurz vor Weihnachten. Alex sitzt mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem Münchner Café. Er hat eine Cola bestellt. Mit Strohhalm. Die drei überbieten sich mit Erzählungen aus dem Familienalltag – vor und nach dem missglückten Eingriff. Susanne Greis hat Tränen in den Augen vor Lachen, die Wimperntusche ist verlaufen.

Susanne Greis: „Weißt du noch, die Geschichte mit der Hornisse? Die sich auf deine Hand gesetzt hat? Da warst du schon querschnittgelähmt.“

Alex, grinsend: „Ja.“

„Ich hab gesagt, Alex, eine Hornisse, beweg dich jetzt bloß nicht!“

„Und ich: Hahaha!“

Das Trio genießt den vorweihnachtlichen Sonntagnachmittagsausflug. „Kannst du mich bitte kurz absaugen?“, fragt Alex seine Mutter. Susanne Greis schiebt ihren Sohn im Rolli ins Bad. Mithilfe eines Röhrchens muss alle paar Stunden Schleim abgesaugt werden, der sich in den Atemwegen angesammelt hat. Nach zehn Minuten sind die beiden zurück.

Die Wochen nach der Diagnose seien schwer gewesen, erinnert sich Alex. „Ich hatte auch schlimme Zeiten, und ich wollte nicht mehr leben“, erzählt er. Aber seine Familie und die Mitarbeiter der Klinik, in die er nach zwei Monaten verlegt wurde, hätten ihm Kraft gegeben. Dort, in einer Fachklinik am Chiemsee, fing Alex langsam an, wieder Mut zu fassen. Er begann, mit den Augen zu kommunizieren, da er nicht sprechen konnte. Susanne Greis bastelte eine Buchstaben-Tafel, mit deren Hilfe Alex sich verständlich machen konnte: Die Mutter deutete auf die Buchstaben, ein Augenzwinkern von Alex bedeutete Ja, zweimal Zwinkern bedeutete Nein. Während der Junge bis dahin nur mit der Magensonde ernährt wurde, begann er jetzt ganz langsam, wieder selbstständig Nahrung zu sich zu nehmen. „Erst habe ich ein Wattestäbchen in die Cola getaucht und er hat es ausgesaugt“, erzählt Susanne Greis. „Dann haben sie ihm Cola-Eiswürfel zum Lutschen gegeben.“ Irgendwann konnte er sogar seine geliebten Chips wieder essen.

Alex' größte Freude war ein Computer, den er mit den Augen bedienen konnte. Da er als Einziger in der Klinik ein solches Gerät hatte, war er damit eine echte Attraktion. Eine spezielle Software ermöglicht es dem Benutzer, mit den Augen die Funktionen auszuführen, die normalerweise per Tastendruck oder Mausklick gemacht werden. Ein etwa zwei Sekunden langer Blick auf ein Zeichen entspricht einem Klick. Das Verfahren ist extrem anstrengend und langwierig, aber für Alex war es ein Weg zurück ins Leben.

Immer wieder kam es vor, dass Ärzte oder Professoren neben Alex‘ Bett auf dem Boden knieten oder lagen, um zu sehen, was sich auf dem waagerecht über dem Kopfende angebrachten Bildschirm tat. Unter anderem gelang es dem cleveren Jungen, neue Programme auf dem PC zu installieren und ihn so für sich und andere Behinderte noch besser nutzbar zu machen. So konnte er über Facebook und Skype kommunizieren, Filme anschauen und E-Mails schreiben. Während dieser Zeit lernte er auch das Sprechen wieder, erst nur flüsternd, kaum zu verstehen, und später wieder in normaler Lautstärke.

Seine größte Freude: ein Computer

„Ich war schnell wieder auf den Beinen“, erzählt der junge Mann, der genau 1,52 Meter misst, stolz. „Ich war ein Wunderkind auf der Station, so eine Art Vorzeigeobjekt Nummer eins.“ Noch gesteigert hat er seinen Bekanntheitsgrad mit einer ziemlich verrückten Aktion: Alex hatte sich in den Kopf gesetzt, ins Kino zu gehen. In seinem damaligen Zustand, inklusive Rolli, Beatmungsgerät und Transport in die nächstgrößere Stadt nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Doch mit Unterstützung des Klinikpersonals setzte er sein Vorhaben in die Tat um. Er schaute sich den Film „Fünf Freunde“ an, danach ging es zu McDonalds. Ein paar Wochen später kam ein Brief von den fünf jungen Schauspielern, die von Alex‘ Geschichte erfahren hatten und ihm alles Gute wünschten. Sogar die Lokalzeitung berichtete über den querschnittgelähmten Jungen und seinen Kinobesuch.

Nach etwa neun Monaten zog Alex in eine Wohngemeinschaft für Behinderte in der Stiftung Pfennigparade, einem großen Rehabilitationszentrum in München. Er besuchte die Realschule und nahm anschließend an einer zweijährigen Berufsbildungsmaßnahme teil. Und er bekam einen neuen Rollstuhl, den er mit dem Mund steuern und in dem er leicht aufgerichtet sitzen konnte. Seit Juni 2016 wohnt er in einem gemieteten Ein-Zimmer-Appartement in einem behindertengerechten Gebäude. Tagsüber ist ständig ein Assistent bei ihm, kocht, füttert ihn, leert den Katheterbeutel, begleitet ihn zur Arbeit. Nachts werden Alex und die anderen auf dem Stockwerk lebenden Bewohner von einem Pflegedienst betreut. Mit einem Funk-Atem-Sensor kann Alex, je nachdem ob er am Mundstück des Geräts saugt oder zieht, einen Assistenten rufen oder den Notruf auslösen.

Am liebsten beschäftigt Alex sich mit seinem Augencomputer. In der Wohnung hat er zusätzlich zu dem über dem Kopf angebrachten Bildschirm einen weiteren Monitor, der an der Wand befestigt ist. So können Gäste bequem mitschauen. Zum Beispiel mit ihm seine Lieblingsserie „Detektiv Conan“ ansehen, eine japanische Zeichentrickserie über einen Jugendlichen, dessen Körper durch ein Gift die Form eines Grundschülers annimmt und der heimlich die Fälle eines Privatdetektivs löst. An seinem Arbeitsplatz in einer Werkstatt für körperbehinderte Menschen lernt Alex die Programmiersprachen HTML und CSS. Sein Ziel ist es, später selbst Websites für Kunden der Einrichtung erstellen zu können.

Für die Familie gleicht das Leben seit der Diagnose einem fast pausenlosen Hürdenlauf. Susanne Greis kümmert sich neben ihren drei Teilzeitjobs um alles, was Krankenkassen, Pflegeversicherung, Reha-Zentren, Kliniken und Pflegedienste betrifft. Sie schreibt Anträge und Widersprüche, ist mit dem Busunternehmen, dem Bezirk, mit Fachgeschäften und Handwerkern in Kontakt. Und sie pflegt ihren Sohn, etwa 18 Stunden pro Woche. Katharina, die eine Münchner Realschule besucht, ruft den geliebten Bruder häufig an, besucht ihn, wann immer sie kann – und muss damit zurechtkommen, dass ihre Mutter meist wenig Zeit für sie hat. Der Vater, der seit der Trennung vor einigen Jahren nicht mehr bei der Familie lebt, hilft bei allen technischen und Computer-Fragen. Die Großeltern telefonieren mit Alex, besuchen ihn und helfen finanziell, so weit es ihnen möglich ist.

„Es hätte schlimmer kommen können“

Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Weihnachten oder Silvester kommt die ganze Familie im Haus der Greis’ zusammen. Alex wird im Rollstuhl von einem Kleinbus bis an die Gartentür gebracht. Susanne Greis legt eine Rampe aus, sodass sie den schweren Rolli die beiden Treppenstufen hinauf auf die Terrasse und von dort ins Wohnzimmer bugsieren kann. Sein ehemaliges Kinderzimmer im ersten Stock hat Alex seit Mai 2011 nicht mehr betreten. Und wird es wohl auch nie wieder können.

Susanne Greis beim Treffen im Café: „Wir müssen dir noch was sagen.“

Katharina: „Ja, du hast jetzt daheim im Zimmer ein Tier.“

Alex: „Eine Maus?“

Katharina: „Nein, es macht hopp-hopp und überwintert bei dir.“

Alex: „Ah, der Hase! Wenn der was anknabbert, bekommt er Ärger!“

„Der Alex war schon immer ein Stehaufmännchen, eine Kämpfernatur“, erklärt Susanne Greis. Er sei psychisch sehr stark. „Anfangs habe ich ihn aufgebaut. Inzwischen baut er mich manchmal auf.“

„Ich habe wieder Dinge gefunden, die mir Freude machen“, versucht der 19-Jährige zu erklären, wie er sein neues Leben heute sieht. „Ich war schon früher ein lebensfroher Mensch. Und ich habe in der Klinik viel sehen müssen, was mich zu der Überzeugung gebracht hat: Es hätte auch noch viel schlimmer kommen können.“

Was heißt eigentlich „behindert“?

Laut dem deutschen Sozialgesetzbuch sind Menschen behindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“. Um als Mensch mit Behinderung anerkannt zu werden und einen Ausweis zu erhalten, ist ein Antrag beim zuständigen Versorgungsamt erforderlich.

Im Jahr 2013 lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 10,2 Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung. Der größte Teil, nämlich rund 7,5 Millionen Menschen, war schwerbehindert, 2,7 Millionen Menschen lebten mit einer leichteren Behinderung.

Behinderte und Interessenverbände weisen darauf hin, dass Behinderung auch davon abhängt, wie sie individuell erlebt wird. „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“ – so empfinden einige Betroffene ihre Situation.

Am 1. Januar trat das Bundesteilhabegesetz in Kraft, das die Situation von Menschen mit Behinderung in Deutschland verbessern soll. Mit den Pflegestärkungsgesetzen, die seit Anfang Januar 2015 bzw. 2017 gelten, soll schrittweise die Situation von Pflegebedürftigen, Angehörigen sowie Menschen, die in der Pflege arbeiten, verbessert werden.